「カンガルー日和」。それは村上春樹氏の短編集。私はなかなか好きです。特に「スパゲティーの年に」が。

しかしこれはストーリーで楽しみべきでもないし、どちらかというと表現の世界。言いたいことがあっても、何も言えない。

その表現のどこがいいか、とかそのシーンの何が美しいのかと言われても、それがそれであることが素晴らしく美しいのであってそれ以上のことは何も言えない。

例えば「タクシーに乗った吸血鬼」にオチがないし、何が面白いのかわからない。と言われても実際なんとも言えないのです。

そもそも「面白い」という物差しで見ていないからでしょうが。

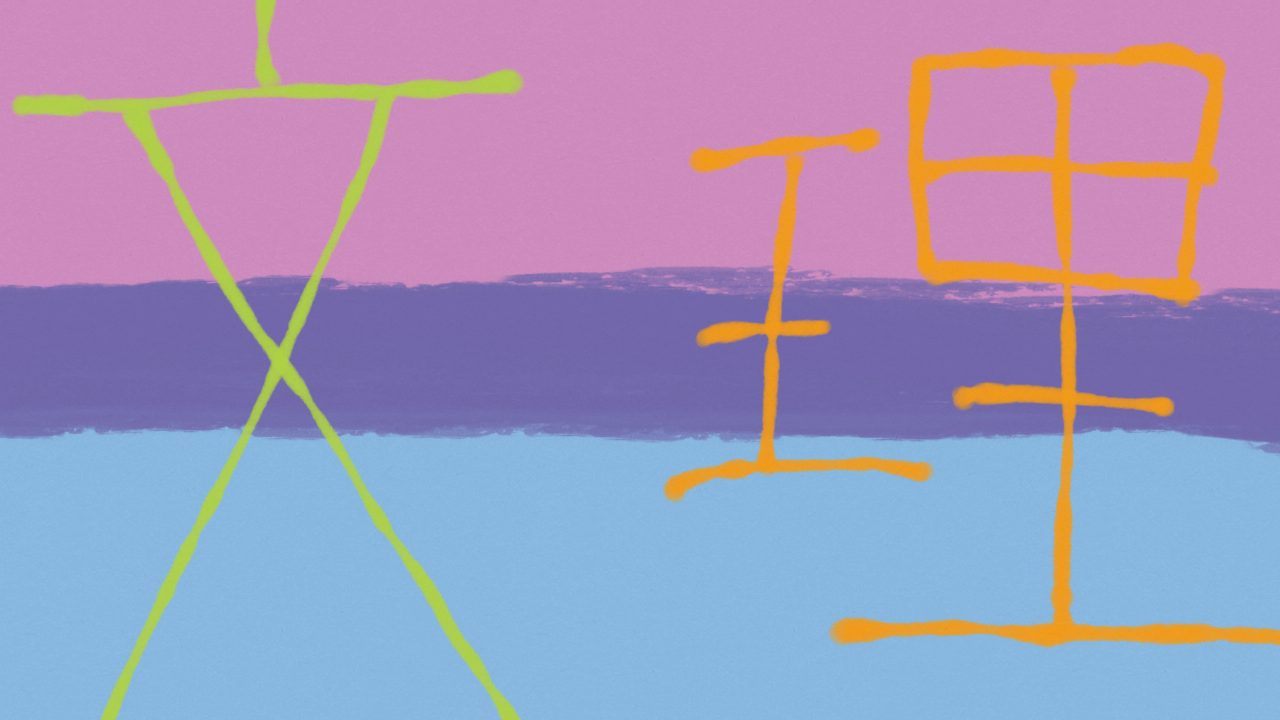

というのは最近、本当に持てるだけの能力を全て理系の方向に振ったような方とお話をする機会があって(おそらくお友達になって)、それで私が作家を志していること、好きな作家の話などをしたときに、彼に私の本を貸したのです。おそらく短編しか読めないとのことであったので「カンガルー日和」を貸しました。

彼の話を聞いていると不思議な気分になります。とにかくお互い別の方向に振り切れているというところ以外何も共通点がない。一切の好みという好みが合わないのです。

そういう人に私は初めて会ったように思います。

しかし、離れすぎているが故に互いを尊重できるし、尊敬もできる。興味を持つこともできる。なかなかうまくいくのです。これは人間の不思議でもあるかもしれません。

例えば好きなアニメなどもそうでありますし、私が「バッドエンドは美しいから好き」というのも一切理解できないらしい。

「え~バッドエンドが好きっていうのは本当にわからない」と笑いながらおっしゃっていました(笑)

彼は「現実世界がそもそもバッドなものなのだから、非現実くらい自由で良いじゃないか」という理論を持っているそうです。なるほど、私も非現実ゆえに思い切り美しさを求められるという価値観であるのです。

そんな彼はやはり「カンガルー日和」を読んでも、何が面白いのか、本当にこれが売れているのか本当にわからないと言っています。

確かにそうなのでしょう。私が彼が夢中になる計算やプログラミングをやろうと思えなかったり、彼の好きなライトノベルをよく思わなかったりするのと同じことなのでしょう。

しかしだからこそ、自分には全く理解不能なものをできる或いは好んでいる相手ということで逆に全てが許容できる。

相手に対してわかって欲しいと思うことなどがあまりにも少ないからです。

なんだか貴重な体験でした。「カンガルー日和」の良さを、表現への依存とそこから感じられるなんとも言えぬ情緒としか答えられない自分にも、そして文学というものの特性についても気づくことができました。

そして彼のような理系の民は、「目的」のもとに全てがあると考えるし無駄を嫌います。そのため、そういう文学でいうところの芸術部分が余計に思えてくるのだろうと思うのです。

そしてオチがないというのはつまり終着点のないただの文章と見えるので、その意味で価値を感じられないのです。

全く対極にいる人と話をするというのはなかなか面白い。共感することはできなくとも、理解し合うことは楽しい。

初めてそういうふうに思えたような気がします。

そして私はもっとそういう方々にもわかるように文学を理解し話せるようにならなくてはいけないと思いました。

それでは今回はこんなところで。ここまでお使いいただきありがとうございました。

コメント